ボクも、2018年度の試験では、日本史だけ不合格だったんだ。

歴史はそんなに嫌いじゃないんだけれどな。

自分で採点した限りでは62点で、あと少しだったからとても残念!

日本史って範囲が広くて、どう勉強して良いか分からないわ。

ボクが翌年に合格するためにした勉強法を教えるよ

通訳案内士の日本史問題、本当に難しいですよね。

学生の頃、日本史は得意だから大丈夫!と思っていた方でも、いざ過去問を解いてみたらその難しさにびっくりしてしまったのではないでしょうか。

通訳案内士の日本史の問題は、中学や高校の時の試験問題よりはるかに難しいものです。通訳案内士の日本史は学生時代にしていた勉強方法では合格が難しいかもしれません。

学校へは通わず、独自の勉強だけで日本史の試験に合格した私が合格するために行った日本史の勉強方法をここではお伝えいたします。

なんとか自力で通訳案内士の日本史を合格したいという方は参考にしてください。

通訳ガイド試験に関する記事一覧はこちら!

通訳ガイド試験の日本史問題はよりマニアックに

日本史の問題は40問を40分で解く

通訳案内士の日本史の問題は全部で40問で、これを40分で解きます。単純に考えれば1問1分なので簡単ではないのか、と思われますが、そうはいきません。なぜなら、問題文だけではなく、選択肢が長文だからです。

合格のラインは、100点中、大体60~70点と言われています。25問~30問合わないといけませんね。

以前の日本史のレベルは高くなかった

試験を受けたみなさんの感想を読んでも分かりますが、日本史の問題は、以前と比べて難問になったと思います。 私が、2016年に受けた時の日本史は正直、簡単でした。

その時の試験内容は、まさに、日本史!という感じの質問で、きちんと基礎を抑えた日本史の勉強をしていれば、中学生向けの教科書くらいで十分合格出来るレベルだったと思います。

なぜなら、問題がそもそもひねくれてない。これはなんですか、とか誰がどこで何をしましたか、と問題も短い。そう、2016年の試験は、普通の日本史の試験でした。

日本史の試験内容は次第にマニアックになった

それが、2018年の試験となると、コロッと内容が変わっています。

たとえば、「この写真のお寺はどこでしょう」、という簡単な問題は圧倒的に減りました。 代わりに、「この場所に関する1から4の文章で正しいのはどれでしょう」、といった写真を見ただけでは答えが分からない問題が増えました。

また、さらに長い文章を読まなくてはいけなくなりました。その長い文章もまたマニアックです。一文の中にいくつものひっかけのような単語が並んでいて、その中ですべてが正しいものを選ばなくてはいけないのです。

以前の答えが単語だったころと考えると、とんでもなくレベルアップしていますね。

日本史の試験は何故マニアックなのか

通訳案内士の日本史の試験で試されているのは、いかにガイドとして日本の歴史を案内出来るか、かもしれませんね。

なぜなら、この写真の場所はどこでしょう、くらいなら観光に来る前の旅行者でも、ガイドブックで調べられますが、わざわざ日本に来てガイド付きで観光するのは、その場所の詳しいことが知りたいから。

そこで誰が何をしてどうなったか、というところまで、ガイドとしては知っておかなくてはいけないですね。 そんな事は知るわけもない!無理!と言いたくもなる問題もありますが、すべての問題がそこまで難問というわけでもありません。

中には写真をみただけで答えられる質問もあります(歴史ではなく地理なのでは?というものも)。

そういう問題を絶対落とさなければ、後の難問は半分答えられれば合格も不可能ではないと思います。

そのために私がしたのは、

- 日本史図録を見てまずはいつ、誰がどこで何をしたのかの基礎を抑える

- 4択問題を間違わなくなるまで何度も繰り返す

- 観光地に興味を持つ(自分が案内する気持ちで歩くことを想定する)

という3点でした。詳しく説明していきます。

通訳案内士試験対策のためには、日本史図録で基礎を抑えよう

文字で勉強するより絵で見る方が覚えやすい

元々、日本史の基礎が出来ている人は良いのですが、すっかり日本史のことなんて忘れてしまっているという方には日本史図録を見ることをお勧めします。

なぜなら、文章で見るより、図で見る方がイメージが湧いて簡単に頭に入ってきやすいからです。大人になると、学生の時のように参考書をひたすら読むだけではなかなか覚えることができません。

さらに、通訳案内士は歴史を丸覚えするだけではいけません。一つひとつの出来事を、地理・文化・人物関係などと合わせて全体的に理解して説明できるようにならなくてはいけないのです。

日本史図録は全体図を理解するのにとても役に立ちます。まずは一冊日本史図録を買って、興味のあるところから理解を深めていきましょう。

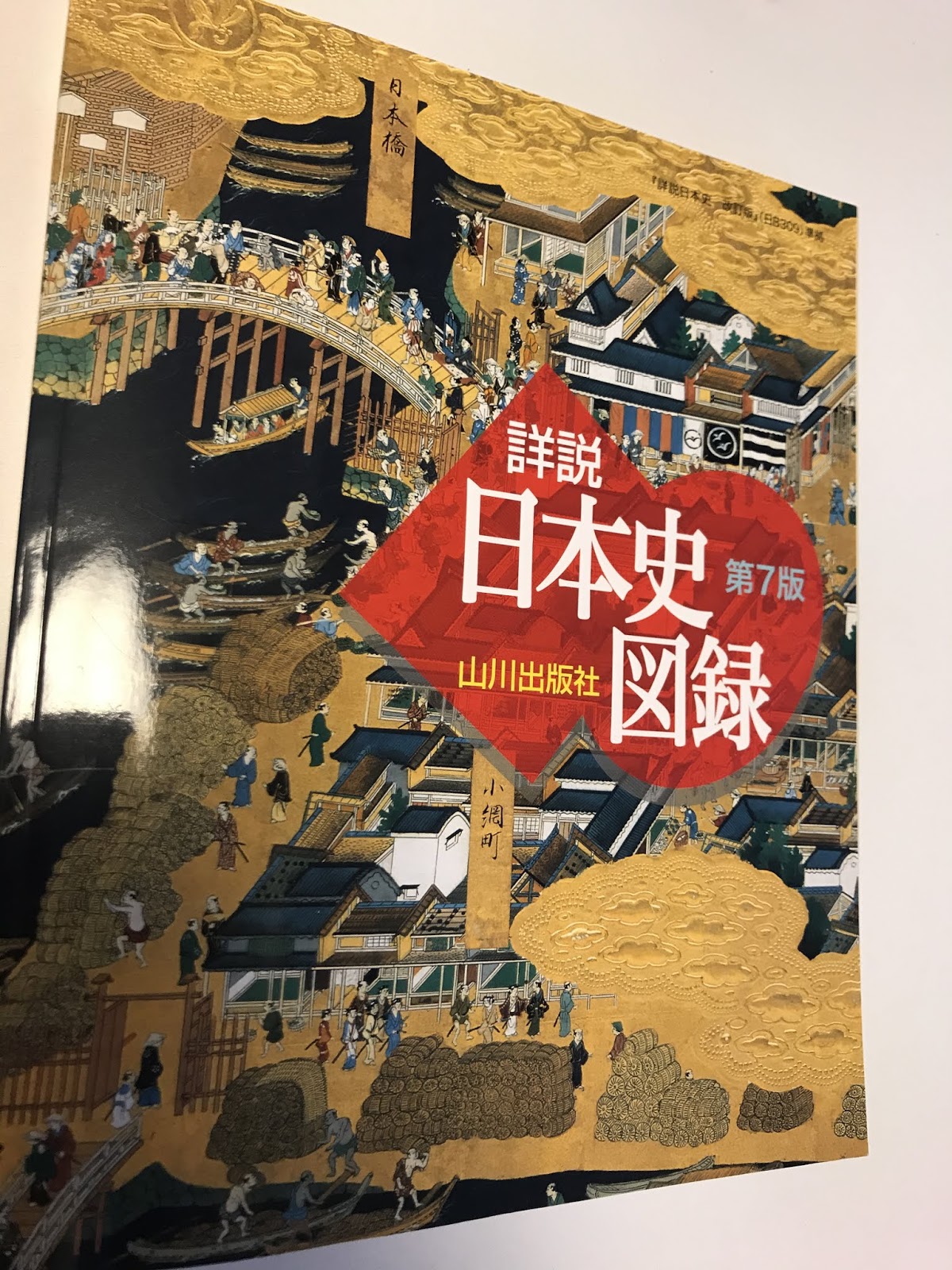

おすすめの日本史図録

別にどこの図録でも良いと思うのですが、私が使ったのは本屋で見て気に入った、下の山川出版社から出ている『諸説 日本史図録』でした。

どの時代に何があったかも詳しくまとめてあるので、参考書等を順に見ていくより理解しやすかったです。 歴史背景が分かると覚えるのも楽になりますね。

| 山川 詳説日本史図録 第8版 日B309準拠 [ 詳説日本史図録編集委員会 ] 価格:946円(税込、送料無料) (2020/5/29時点) この日本史図録を使いました。写真が多く使われていて、見ているだけでも楽しいです。 |

通訳案内士試験の日本史対策:4択問題で何度も繰り返し練習

机に向かっての勉強よりリラックスしながらの勉強が続く

机に向かって勉強、ばかりでは時にしんどくなってしまいませんか?

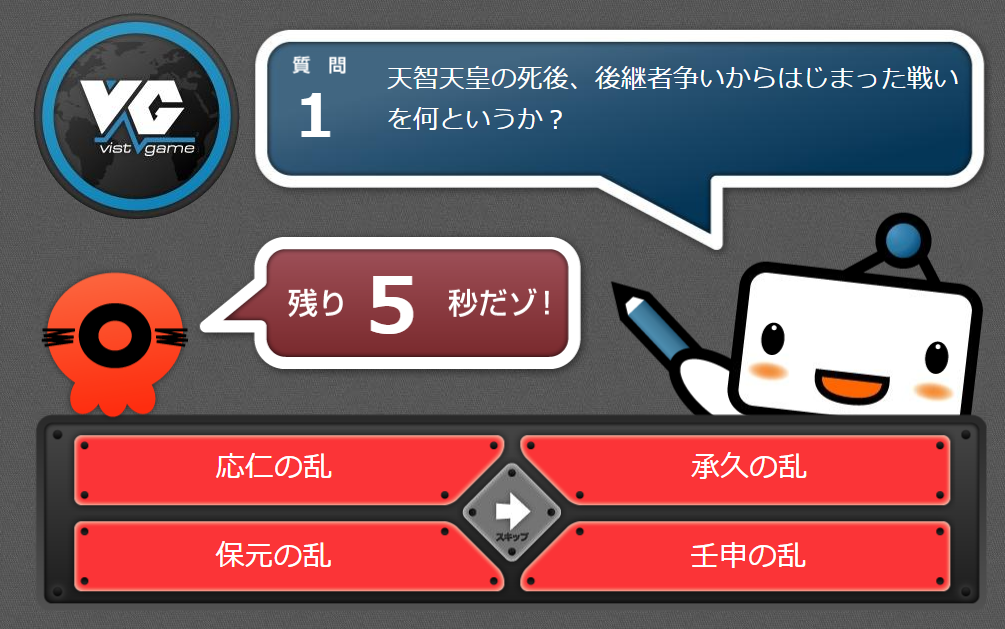

そんな時におススメなのが、ゲーム感覚で勉強できる教材を活用する方法です。パソコンでもスマホのアプリでも歴史の4択問題、と探せば結構色々と出てきます。

ゲーム感覚で、100点が取れるようになるまで何度も私は繰り返し練習しました。

続けるのは苦手な私ですが、ゲーム的なものは好きなので、 意地になって何度も繰り返し行っているうちにかなり点を上げる事が出来ました。

有料の山川のアプリの一問一答

パソコンでも無料のものがありますが、圧倒的に問題数が多く細かいところまでカバーしているのが山川のアプリです。

アプリは有料(650円)ですが、一度買ってしまえばずっと使えるので、そんなに高い買い物ではないと思います。

スマートフォンアプリとタブレットアプリがあります。

山川のアプリ・電子書籍

1章ごとにそれぞれの時代の問題が出るので、最初は1章ごとに問題を解きます。かなり点が取れるようになったら全体に変更して、いろいろな時代を混ぜ合わせた問題に変更します。最終的には、ランダムモードにして、どんな問題にも対応できるようにしましょう。

「一問一答モード」と「4択モード」があるのですが、最初は4択モードから始めた方が勉強が進みやすいです。

山川のアプリの問題数は全部で約4,500問あり、13章に分かれています。問題範囲も人物・政治・経済・宗教・美術・文学など多岐にわたります。

そのため、山川の4択問題はかなりレベルが高く、最初のうちは心が折れてしまいそうになります。私も最初の頃は、正答率18%などなかなか30%を超えない章もありました。成績は記録されるので、何度も何度も同じ問題を繰り返して、ようやく50%を超えることが出来るようになりました。

日本史と関係のある観光地を案内してみよう

実際に訪れることができない場所はバーチャル体験で訪れる

ある程度の知識がついてきたら、日本史にかかわる場所を訪れて、実際に案内する練習をしてみましょう。

次の場所は私が実際に行って案内する練習をしてみた場所です。ちなみにブログで記事を書くためにもかなり細かい歴史を調べる必要がありました。

- 和歌山の高野山

- 京都の嵐山 (天龍寺と)

- 奈良の薬師寺

- 福岡の太宰府天満宮

- 大阪&奈良の信貴山

- 奈良の柳生の里

- 大阪のお初天神 (近松門左衛門のゆかりの地)

- 大阪・堺の百舌鳥・古市古墳群

- 大阪の観心寺(楠木正成ゆかりの地)

これらの場所は、歴史に深くかかわっている場所なので、実際に案内しているかのように歩いてみました。机上で勉強しているだけではなく、実際に現地に行って誰かに説明するのは思っているよりも難しいです。

正確な知識と細かいバックグラウンドを知らないと、相手に伝わるようにはとても話すことができません。通訳案内士になれば実際にこの業務をしなくてはいけないので、試験で細かいことを聞かれるのも少し分かる気がしました。

一番良いのは、もちろん、実際に観光地を歩いてみることです。 しかし、さまざまな観光地をすべて訪れるのは無理ですね。そんな時は、バーチャルで練習することができます。

ガイドになれば、行った事のない場所も、何度も行っているかのごとく案内しなくては いけなくなるので、今から慣れておくと良いですよ。私はGoogleMapを使って、バーチャルウォークすることが多いのです。

以前、添乗員だったときは、初めて海外添乗する国などは、必ず事前に案内する道をGoogle Mapで歩いていました。歴史のある町を実際に歩いてみると教科書を読むだけでは分からなかった色々な景色が見えてきます!

観光地を案内する技術を身につけるためにおすすめのテレビ番組

では、一体何を案内しながら歩けば良いのか・・・色々調べなくてはいけません。

何から案内すれば良いか分からない時はテレビの旅番組を見ましょう!!

基本的な案内から、結構マニアックなことまで色々興味深い情報が得られます。自分がガイドしている気分になると更に説明ポイントが見えてくるので良いですね。

<おすすめのテレビ番組> →→→部分的にならYoutubeでも見れるかも!?

- 歴史秘話ヒストリア 色々な視点から細かく歴史を検証してくれているので面白いです

- ブラタモリ かなりマニアックな事も出てきますが、知識にはなりますね

- 大河ドラマ 知らない人が出てくるたび、つい家系図を調べてしまいます

- その時歴史が動いた(番組終了)

NHKが多いですね。でも、民放でも結構歴史番組は放送しているので、 普段から歴史番組を見る習慣にしておけば、試験だけではなく将来のガイディングに 役に立つと思います。

私が試験直前に見た番組は「お坊さんバラエティ ぶっちゃけ寺」 日光編でしたが、 ここで見ていたことが2019年の試験問題に役に立ちました。

まとめ:通訳案内士試験の日本史対策

他の教科にも言えることですが、通訳案内士試験は、教科書を使って勉強するだけでは、受かりにくいものだと、特にここ数年の試験問題を見ていると思います。

色々な知識を混ぜ集めて(時に地理も歴史も語学試験でさえ混じっていますが)、 最終的にガイドとして活躍出来る知識があるか、を問われている気がします。学校の先生になるわけではないので、お客様を楽します事の出来る小ネタ!は たくさんあった方が良さそうですね。

短期間の試験対策では要点をまとめないといけないので難しいですが、長期に取り組む方は参考にしてくだされば幸いです。

コメント